糖尿病内科について

糖尿病はすい臓から分泌されるインスリンという血糖を下げるホルモンの量が不足したり、効果が悪くなることにより、血糖値が高い状態が続く病気です。発症したばかりの時には症状はほとんどありません。そのため、健康診断で血糖値の異常を指摘されたときでも、医療機関を受診していない方もいらっしゃるようです。

しかし、血糖値が高い状態を放置すると、腎臓、視力、神経などに悪影響を与えるだけでなく、心臓や脳などの血管に問題を起こすことが知られています。初期からきちんとした血糖コントロールを行うことにより、将来的に大きな疾患を引き起こさないようにすることが重要になります。当院では、各患者さまの病状やライフスタイルに合わせて治療内容をご提案させていただきます。

このような症状の方はご相談を

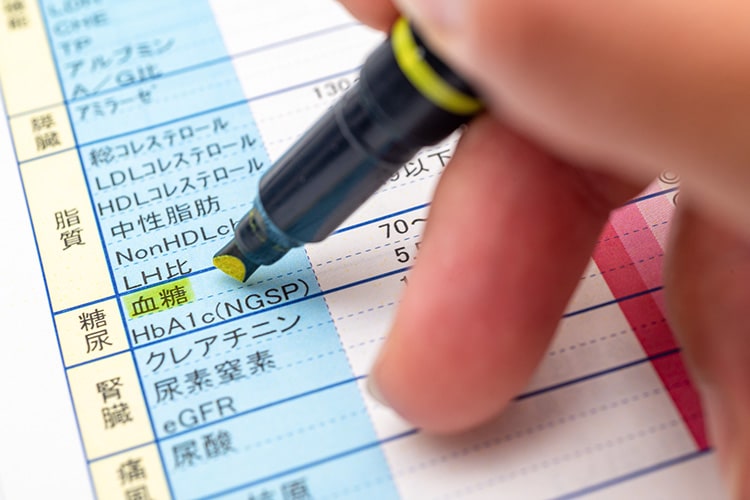

- 健康診断などで「血糖値が高い」と指摘された

- 喉がよく渇く

- 頻繁に水を飲む

- 尿の回数が増えた

- 体重が急激に増加した

- 体重が減少してきた

- 疲れやすくなった

- 満腹感が得られない

- 手足がしびれる

- 足がむくむ

- 皮膚が乾燥して痒い

- やけどや怪我をしても痛みを感じない

- 切り傷などが治りにくい

- 視力が落ちてきた

- 意識が混濁することがある

など

糖尿病のタイプ

糖尿病には様々なタイプがありますが、生活習慣が関連するものとして、2型糖尿病があります。2型糖尿病は遺伝的な要素だけでなく、ご飯を食べ過ぎる方、お酒を飲み過ぎる方、定期的な運動を行っていない方、タバコを吸われる方などに多いとされており、生活習慣の見直しが重要となります。

この他、免疫異常などによってすい臓からインスリンを出せなくなってしまうことによって引き起こされる1型糖尿病の患者さまもいらっしゃいます。比較的若い年齢で発症することが多いとされていますが、成人以降に発症することもあります。1型糖尿病の患者さまについては、インスリンの注射による治療が必須となります。

糖尿病の合併症

血糖が高い状態が続くと、糖尿病網膜症、糖尿病腎症、糖尿病神経障害などのリスクが高まります。これらは「糖尿病の三大合併症」とも呼ばれており、非常に多くの方が治療を受けています。

糖尿病網膜症は、糖尿病によって目に問題が起こる合併症です。網膜は細い血管が集中している場所でもあるので、障害を受けやすくなります。糖尿病を発症したからといって、すぐに糖尿病網膜症を引き起こすということはありません。一般的には、糖尿病を発症してから数年~10年程度で起きるとされています。糖尿病は発症して間もなくは自覚症状がほぼないという特徴があります。そのため、とくに目の違和感を覚えていなかったとしても、定期的に眼科で検査を受けるようにしてください。

糖尿病腎症は、血液を濾過して尿を作る腎臓の糸球体という部分の毛細血管が傷つき、本来の機能が損なわれていく合併症です。尿を上手く産生できなくなり、人工透析が必要となるケースもあります。このような状態になると、週に2~3回程度、専門の医療機関で透析を受けなくてはならなくなるため、日常生活に支障を来たします。

糖尿病による神経障害は主に足や手の末梢神経が障害される合併症です。具体的には、手足の痺れ、やけどや怪我の痛みに気づかないといった症状がみられます。そのほかにも、下痢や便秘、顔面神経麻痺、立ちくらみ、発汗異常、ED(勃起不全)など多様な症状が現れてきます。

主な治療

1型糖尿病の場合は、ほぼ分泌されていないインスリンを体外から補うインスリン注射が必要になります。これに対し、2型糖尿病の場合は、多少なりともインスリンが分泌されていることが多いので、まずは食事療法や運動療法など生活習慣の改善から始めます。食事療法では、適正エネルギーの摂取、栄養バランスの良い食事に努めます。運動療法はウォーキングやサイクリングなどの有酸素運動を毎日30分程度は行います。こうした対策のみで血糖値が目標まで下がらないときは、併せて経口血糖降下薬による薬物療法も行います。それでも改善しないときは1型糖尿病と同じようにインスリン注射が必要となります。